輪胎要隨時“胖瘦可變”了?寅哥新西蘭體驗馬牌概念胎

在國內(nèi)炎熱的八月三伏天,應馬牌輪胎的邀請,我跑到了南半球、尚處于冬季的新西蘭,在皇后鎮(zhèn)附近的一個冰雪測試場,進行了一次輪胎體驗活動。雖然路程遙遠,十幾個小時的飛行也很難捱,但至少算是避了個暑嘍 : )

原本以為僅僅是一次常規(guī)意義的冰雪試駕,但馬牌輪胎還在這一次新西蘭的輪胎體驗會上,正式向國內(nèi)媒體公開了“可變輪胎”技術,也就是ContiAdapt以及ContiSense組合之下,為未來的電動車、無人駕駛汽車作出優(yōu)化的一款概念輪胎,在我看來,這一信息背后隱藏了許多未來汽車的進化趨勢,非常值得和大家進行分享。

當然,畢竟這一次還是冰雪試駕為主,所以還是要先談談這一次德國馬牌為我們帶來的兩款輪胎產(chǎn)品:冬季胎CotiVikingContact 6(CVC6)以及釘胎Ice Contact 2。

CotiVikingContact 6

由于國情原因,冬季胎(或者說雪地胎)在中國一直都不是很普及。實際上除了針對雪面的花紋帶來更好的雪地表現(xiàn)之外,以零上7°C為分界點,即便是在常規(guī)的瀝青鋪裝路面上,冬季胎的性能就已經(jīng)遠高于其他類型的輪胎了。它更軟的配方材質(zhì),不但在低溫條件下有更好的抓地力,也帶來了明顯更好的靜音表現(xiàn),只是如果在溫度較高時使用,它的磨損速度會變得非常快,這也是所有冬季胎無法避免的特性。

以國內(nèi)的實際溫度來說,不必一路向北到內(nèi)蒙和東三省,哪怕只是華北平原地區(qū),甚至是江浙一帶,每年都會有數(shù)個月時間更適合裝備冬季胎,從而獲得更好的操控、制動與安全性能。只是國家無相關強制法規(guī)規(guī)定,再加上車主們往往缺少像是車庫一類可以很方便存換輪胎的地方,所以一直無法普及開來。

Ice Contact 2

而全新應用了橡膠涂層釘技術的Ice Contact 2,則主要為應對更加嚴苛的冰面設計。廠方人員也特意介紹,這種新一代的膠釘技術對路面磨損更小,自身掉落的可能性也被大大降低。不過很多國家都有禁止釘胎行駛在鋪裝路面的法規(guī),Ice Contact 2即便是對路面更友好,短時間內(nèi)普及率恐怕還是不高,更何況國內(nèi)大部分城市甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路一旦下雪,馬上就會各種融雪劑招呼的情況下,這款輪胎的市場就更小了。

說完了兩款冰雪路面輪胎的表現(xiàn),再回歸到這一次德國馬牌為我們帶來的“可變輪胎”吧。簡單來說,這款輪胎應用的ContiAdapt技術,可以通過調(diào)整輪轂的寬度以及胎壓,從而具備主動調(diào)整胎寬和接觸面的能力。

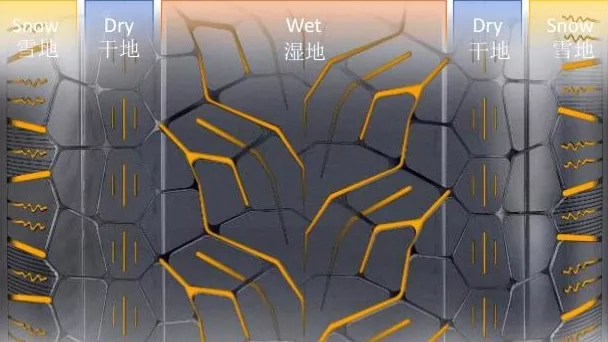

當檢測到濕滑路面時,它可以將輪胎變窄,氣壓升高,從而獲得更好的破水性能和對路面更高的壓強;而行駛在顛簸路面或者雪地時,輪胎自動變寬、氣壓最低可降至1Bar,獲得更大的接觸面積。胎面紋路設計也很有意思,排水性能最強的濕地型花紋放在了輪胎中央位置,干地型花紋在其外側(cè),而雪地花紋在最外側(cè),而常規(guī)輪胎顯然很難兼顧這樣多的花紋類型。

就拿中央的濕地花紋來說,正常輪胎若這樣設計,是很難把水迅速甩到外面的,而恰恰是因為這一輪胎可變的結構,當處于濕地模式下,它是可以保持中央部位圓形接觸面,完全利用排水花紋來應對濕滑路面的。通過輪胎接觸面的調(diào)整,可以適應多種路況、運動或者經(jīng)濟的駕駛模式需求,這就是這套可變輪胎的核心理念。

單說這一技術,相比此前很多廠商推出的塊狀結構可變輪胎、甚至更科幻的球形磁懸浮輪胎一類的“概念產(chǎn)品”,好像并不是那么的吸引眼球,可是馬牌現(xiàn)場工作人員強調(diào),他們的可變輪胎,最大意義是已處于接近量產(chǎn)的狀態(tài)了,也就是更加務實。

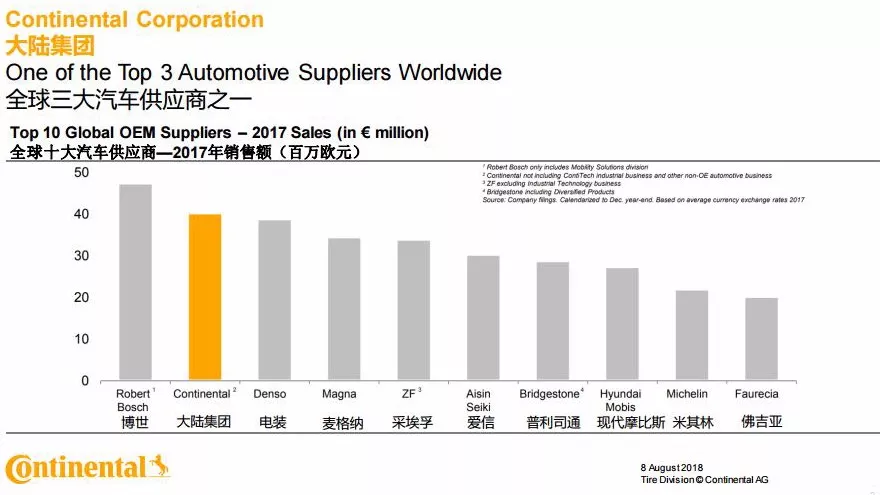

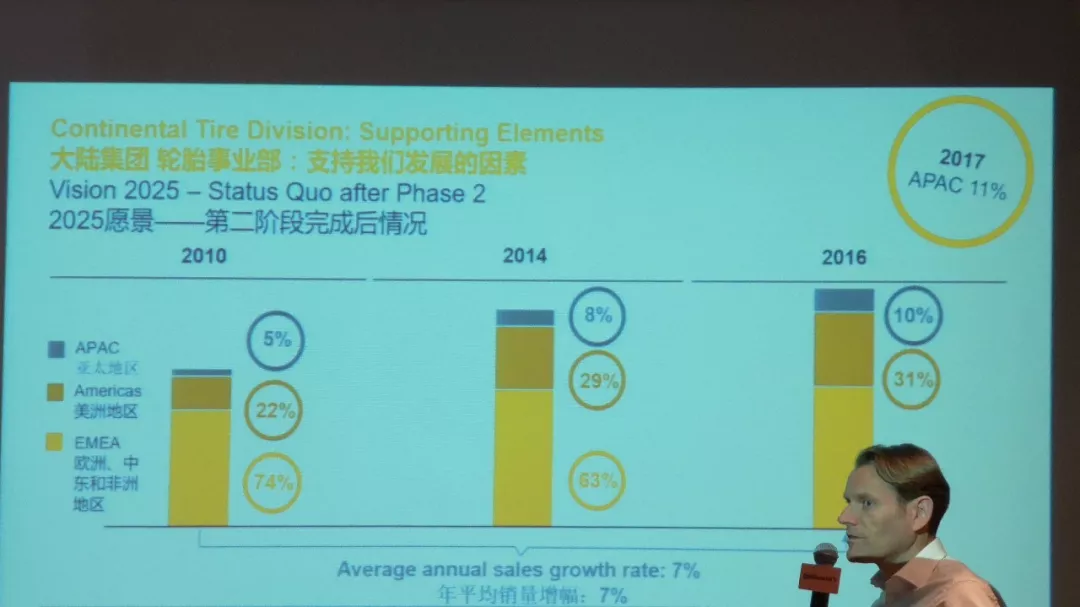

可變輪胎當然不僅僅是把輪胎做出來就完事了,電機推動的變形輪轂、氣泵、還有車身各種傳感器和智能判斷邏輯軟件,這些都需要作出整體解決方案的配套。恰恰因為德國大陸集團(馬牌輪胎是其下屬事業(yè)部,銷售額占比26%)除了輪胎以外,在車輛電子系統(tǒng)、底盤與安全系統(tǒng),甚至動力總成方面都有相當大的營業(yè)額,所以才會更有基礎、或者說更有動機去推廣這類可變輪胎系統(tǒng),從而在主機廠獲得更大的話語權,如果真能統(tǒng)一標準,即便為了推廣把輪胎技術開源,整套系統(tǒng)也有大把的機會從別的技術和授權上“薅羊毛”。

實際上,輪胎作為一種原材料(橡膠和其他添加劑)占成本比例很高的產(chǎn)品,想要享受到技術或標準帶來的高溢價并不容易,作為供應商的角度,在主機廠的話語權也并不高,而馬牌輪胎、或者說大陸集團這一次從可變輪胎下手,很大程度上也是為了獲得更多的主動權,更好的切入未來電動車與無人駕駛汽車的供應鏈。

前途K50

因為電動車對于能耗和重量的敏感度遠高于常規(guī)燃油車,所以從供應鏈的角度催生了很多新的游戲規(guī)則。電池很貴也很沉,所以一切輕量化或者增加續(xù)航的手段,只要能減少對于電池容量的需求,就等于是在大幅降低成本。此前在國產(chǎn)電動跑車前途K50的試駕文章里(傳送門 → “投機主義”的電動跑車?寅哥試前途K50),大家就能很明顯的看到,這類對于減重的極致需求,直接推動了全鋁合金車架、特種沖壓車床、碳纖維材料等等工藝和供應商的發(fā)展;而馬牌這次的可變輪胎,主打的也是應對電動時代的極致能耗需求和全面適應性。若是單純要做到極致能耗,用上175甚至155這樣寬度的輪胎減少滾動阻力肯定是最簡單粗暴的做法,但安全性和操控能力顯然是很難保證的。

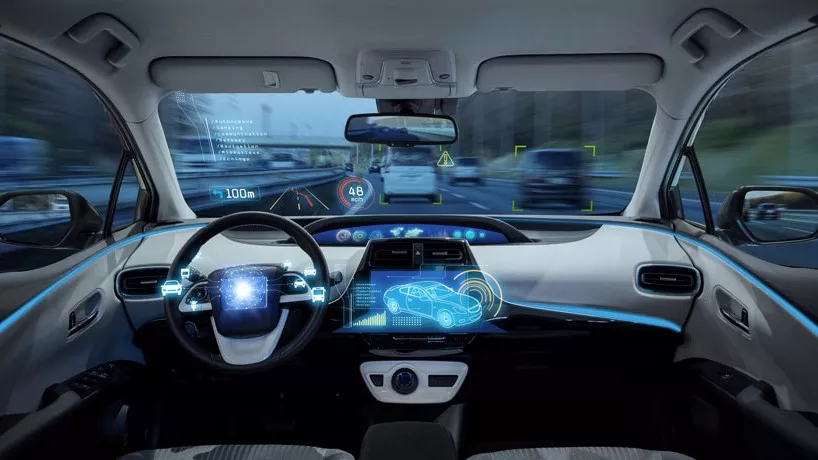

另外對于未來的無人駕駛汽車,馬牌輪胎也認為它們需要更好的“自維護性”,畢竟車都是自動駕駛了,當然也就別指望乘客還能惦記著輪胎狀態(tài)嘍。所以這次的ContiSense技術,通過傳感器和導電性的內(nèi)層,可以自我判斷輪胎是否磨損或者被金屬異物刺穿,進而通知車主、或是自行前往維護中心去進行處理。

理念很符合發(fā)展趨勢,整體技術看上去也有較高的可行性,不過可變輪胎能否在未來推廣起來,也還有它面臨的兩大挑戰(zhàn)。第一個挑戰(zhàn)還是成本問題,雖然電動車對于降低能耗具備較高的成本容忍度,但也要看這套可變輪胎系統(tǒng)的整體成本到底能控制在怎樣一個范圍內(nèi),不可能是無限制的;而第二個挑戰(zhàn)則是,作為與地面直接接觸的輪胎,對于條件判斷的精準性要求要遠高于可變懸掛一類的系統(tǒng),而單純依賴眼下的常規(guī)傳感器(如ESC系統(tǒng)),我想并不能滿足自適應的需求。如果要行駛在復雜多變的道路狀態(tài)下,AI智能路面狀況判斷、遠程氣象數(shù)據(jù)和GPS路況測繪的整合,都是必要的輔助手段,但如此復雜的流程,又對穩(wěn)定性提出了更大的難題。

電動時代和自動駕駛時代,看似很遙遠,可實際上很多技術的小步進化和更新,也就在我們身邊。這期文章看似是一次技術講解,但更重要的是,大家能一起嗅到未來汽車發(fā)展的趨勢,這是我個人覺得挺有意思的一點。好啦,那就讓我們下一次更新再會啦!

更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國輪胎商務網(wǎng)微信公眾號(tire123)

友情提醒 |

本信息真實性未經(jīng)中國輪胎商務網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國輪胎商務網(wǎng)”。 |

特別注意 |

本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網(wǎng)有權在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |